有道翻译在科研中的实践应用

随着全球化的不断深入,科学研究的国际化趋势愈发明显。科研人员不仅需要进行大量的文献阅读、数据分析,还需与世界各地的同行进行交流与合作。在这一过程中,语言的障碍常常成为科研进展的瓶颈。作为一款广泛使用的翻译工具,有道翻译在科研中的实践应用提供了重要的解决方案。

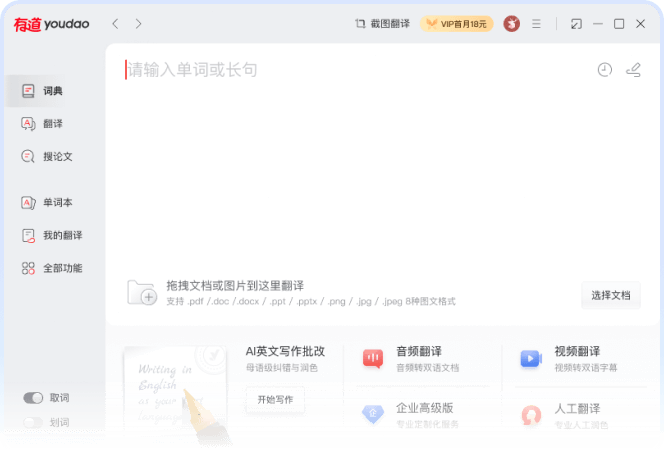

首先,有道翻译提供了实时、高效的翻译服务。科研工作者在进行文献综述时,往往需要快速查找和分析大量外文资料。有道翻译支持文本、图片、网页等多种翻译方式,可以帮助科研人员在最短的时间内获取所需信息。与传统的人工翻译相比,其快速的响应能力使得科研人员能够更高效地开展研究工作,节省了宝贵的时间。

其次,有道翻译在专业术语的翻译方面表现了良好的适用性。科学研究领域涉及的专业术语和行业特有的表达方式往往难以通过简单的翻译工具得到准确的理解。有道翻译不仅具备庞大的词汇库,还通过机器学习不断进行优化,能够准确识别和翻译领域特定的术语。这对于科研人员来说,无疑大大提升了翻译的准确性,从而减少了因误解而可能导致的研究失误。

此外,有道翻译的多语言支持也为国际科研合作提供了便利。随着跨国研究团队的逐渐增多,科研人员常常需要与来自不同国家和地区的专家进行交流。有道翻译支持多种语言之间的互译,使得科研人员能够跨越语言的障碍,进行有效的沟通。这种跨语言的交流,促进了知识的共享与合作,推动了科研创新的步伐。

在实践中,有道翻译在一些具体科研项目中也得到了积极应用。例如,在环境科学领域,研究人员需要查阅大量的国际论文和报告,通过有道翻译快速了解国外的研究动态。在生物医学研究中,研究团队利用有道翻译将日本、德国等国的文献翻译成中文,为国内的相关研究提供了有力的支持。此外,许多高校和科研机构也将有道翻译整合进了学习和研究平台,提升了整体的科研效率。

然而,尽管有道翻译具有诸多优势,科研人员在使用时仍需保持批判性思维。机器翻译虽然高效,但仍存在一定的局限性,特别是在涉及复杂语法和特定语境时,可能会出现偏差。因此,科研人员在依赖翻译工具的同时,仍需培养自己的外语能力,以便在必要时进行人工校对和深入理解。

总的来说,有道翻译在科研中的实践应用,不仅提高了学术交流的效率,也促进了科研成果的传播。随着技术的不断发展,翻译工具将在未来的科研中扮演越来越重要的角色。科研人员应善用这些工具,助力自身的研究和国际交流,推动科学的进一步发展。

时间:2025-02-07

时间:2025-02-07